Narrativa cubana, romanzo andino, letteratura cilena, realismo magico, rivoluzioni: da Gabriel García Márquez a Julio Cortazár, da Juan Rulfo a Isabel Allende, oggi vi portiamo alla scoperta di un continente attraverso le traduzioni. Sì, perché nella nostra rubrica #traduzioneacolazione ospitiamo il libro Tradurre un continente – La narrativa ispanoamericana nelle traduzioni italiane, edito da Sellerio e curato da Francesco Fava, il cui nome forse non vi suonerà nuovo visto che sempre lui ha curato un altro bel titolo di cui abbiamo parlato in questo blog.

Nove saggi scritti da altrettante voci autorevoli, e quindi nove modi diversi di considerare la questione traduttiva e sviscerarla, perché, come fa notare Fava, ormai sappiamo che “non c’è un’unica teoria della traduzione alla quale ogni pratica si debba conformare, ma ci saranno tante metodologie quanti sono i testi, in ragionato accordo (o disaccordo) con le diverse letture critiche e i diversi tentativi di traduzione di quei testi. E non esiste un’unisona letteratura ispanoamericana, un continente da tradurre in blocco, ma un’estensione di romanzi (e racconti, poesie, saggi…), da continuare a esplorare, dedicando a ciascuno le attenzioni e le traduzioni che merita”.

Una scelta difficile, ma ragionata

Come sempre, dopo aver letto tutti i saggi, abbiamo pensato di selezionare per voi quelli che ci hanno incuriosito di più. I criteri di scelta sono stati essenzialmente due: inclinazioni e interessi personali, ma soprattutto conoscenza diretta dei romanzi presi in esame, perché per seguire ragionamenti e riflessioni su scelte traduttive, errori o, al contrario, soluzioni efficaci, è bene sapere di che cosa si sta parlando. Diversamente, condividere o discostarsi dal punto di vista di chi ha analizzato con cura il testo diventa difficile.

E allora veniamo ai due saggi che abbiamo scelto:

- Cien años de soledad: lingua, stile e implicazioni traduttive, di Lorenzo Blini

- “Hay demasiadas cosas intraducibles”: Juan Rulfo, tradotto e abbandonato, di Francesco Fava

Cent’anni di solitudine (e cinquantadue con la stessa traduzione italiana)

Definito dallo scrittore messicano Carlos Fuentes “el Quijote americano”, il romanzo di Gabriel García Márquez è uscito nel 1967 ed è stato pubblicato in Italia nel 1968 da Feltrinelli con la traduzione di Enrico Cicogna, la quale ha continuato a farla da padrone fino al 2017, quando Mondadori ha deciso di affidarsi a Ilide Carmignani per andare oltre “l’esotismo un po’ ‘folcloroso’” che caratterizzava la resa di Cicogna.

A occuparsi dell’analisi traduttiva del romanzo che ha inaugurato il concetto di “realismo magico” è Lorenzo Blini, docente di Lingua e Traduzione spagnola presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell’Università LUSPIO di Roma e autore di pubblicazioni a tema filologico, traduttivo e linguistico.

Molto interessante la sezione Lessico e stile in Cien años de soledad, in cui Blini strizza l’occhio a chi ama le statistiche e i corpora: scopriamo così che il romanzo di Márquez è composto da 138.003 parole organizzate in 5.518 periodi, e che la lunghezza media di un periodo è di 25 parole, dettaglio quest’ultimo che torna utile per capire il livello di complessità della scrittura del Premio Nobel colombiano e, di conseguenza, la sua leggibilità, considerata alla portata di chiunque. Cien años de soledad si legge con facilità, ma, si domanda l’autore del saggio, “è anche un testo facile da tradurre?” Blini risponde affermativamente a questa domanda, facendo notare che “il lessico utilizzato è prevalentemente molto comune e appartiene a un registro medio dello spagnolo” e che “l’uniformità stilistica e linguistica del romanzo […] risparmiano al traduttore il compito di registrare i vari livelli e sintonizzarvisi ripetutamente in base alle variazioni presenti nel testo”. La quantità molto limitata di ispanoamericanismi e di culturemi, che quando ci sono trovano tranquillamente un corrispondente italiano e che, al massimo, possono rappresentare un ostacolo per chi parla varietà dello spagnolo diverse da quelle usate nel romanzo di Márquez, facilita ulteriormente il lavoro di chi traduce e, al tempo stesso, testimonia che l’aura esotica e tropicalista da sempre associata a Cien años de soledad non è poi così fondata.

Tralasciando tutte le altre considerazioni che Blini fa nel saggio e che lasciamo scoprire a voi, vi riportiamo qui solo qualche esempio del “vizietto” che ha contraddistinto la traduzione di Cicogna, cioè il cambio di registro (perdonate le inevitabili sottolineature):

Se la moltitudine di nomi e personaggi presenti in Cien años de soledad ha sicuramente scoraggiato e allontanato molte persone, anche lo spostamento di registro verso l’alto ha in qualche modo complicato una lettura che altrimenti sarebbe stata facile. Perché sì, quello di Márquez è considerato un capolavoro letterario, ma non si può negare che c’è anche chi lo ha finito a fatica e solo per passare quel maledetto esame di Lingua e Letteratura Ispanoamericana, sottoscritta compresa (dai, ditelo anche voi, sfogatevi!). Se questa vi sembra una considerazione sfacciata, sappiate che Pasolini ci andò molto più pesante: “Márquez è indubbiamente un affascinante burlone, tanto è vero che gli sciocchi ci sono tutti cascati.” Severo ma giusto severo.

La lingua “dell’ineffabile”

Nel saggio “Hay demasiadas cosas intraducibles”: Juan Rulfo, tradotto e abbandonato, che si dovrebbe leggere anche solo per rendere onore all’accostamento simpaticissimo dei due participi passati nel titolo, il tema trattato non è affatto semplice. Partiamo dalla conclusione delle riflessioni di Francesco Fava, il quale osserva che “è particolarmente difficile tradurre uno scrittore che si pone come obiettivo una lingua dell’ineffabile: un autore che non esibisce fieramente nel testo gli artifici della propria scrittura, ma anzi li nasconde con estrema perizia – perizia tale, da averli resi impercepibili ai suoi traduttori italiani.”

Il romanzo preso in esame è Pedro Páramo dello scrittore messicano Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, per gli amici… Juan Rulfo. Fava ci avverte subito e non ci gira intorno: secondo lui, le tre traduzioni italiane esistenti hanno più di una pecca, soprattutto quelle più datate. La prima, risalente al 1960 e affidata a Emilia Mancuso; la seconda, pubblicata nel 1977 e che porta la firma di Francisca Perujo; e infine la terza, uscita nel 2004 e assegnata a Paolo Collo. “Nonostante il triplice tentativo”, aggiunge Fava, “si può parlare di un vero e proprio incontro mancato con la cultura italiana”.

Se a questo punto vi state chiedendo qual è la trama di Pedro Páramo, bè, non avete tutti i torti, perché molto probabilmente non lo avete mai sentito nominare. Non certo per ignoranza, ma perché è un titolo che in Italia ha avuto davvero poca eco. Io stessa ne ho scoperto l’esistenza sempre per il medesimo esame di cui sopra, e purtroppo a pochissimi giorni dall’orale con una prof che (giuro) ricordava molto Jabba di Star Wars ed era cattivissima, oltre che medaglia d’oro di mortificazione.

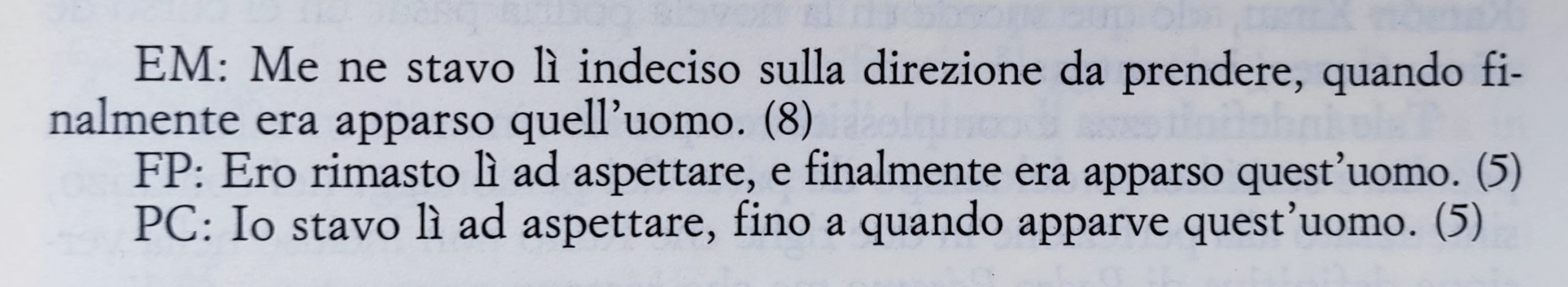

Pedro Páramo è il padre di Juan Preciado, protagonista del libro. Per mantenere la promessa fatta al capezzale della madre, Juan intraprende il viaggio verso Comala, per incontrare il genitore che non ha mai conosciuto, e si ritrova immerso in un “paese d’ombre” dove non c’è anima viva perché sono tutti fantasmi e tutti – colpo di scena – “figli di Pedro Páramo”. Se vi abbiamo incuriosito, su questo blog potete leggere l’incipit. Le premesse sono molto allettanti, ma non è un romanzo facile, sia perché i temi portanti sono la morte, la distruzione e la vendetta, sia per via dei piani temporali che si sovrappongono e della narrazione onirica, che possono confondere chi legge. Interessante la riflessione sulla resa del pretérito indefinido, che, per chi non conosce lo spagnolo, è il passato remoto. Mentre si sta avvicinando a Comala, Juan Preciado arriva a un incrocio e non sa quale strada prendere, anche perché non ha riferimenti. Ecco la resa nelle tre traduzioni già citate, dove EM sta per Emilia Mancuso, FP per Francisca Perujo e PC per Paolo Collo:

Come vedete, il passato remoto non è stato scelto in nessun caso ma, come fa giustamente notare Fava, l’imperfetto non veicola il tempo indefinito dell’attesa che invece Rulfo intendeva trasmettere nell’originale. Il bello sta proprio nel non sapere quanto a lungo Juan Preciado rimanga fermo all’incrocio. Diverso il discorso nei dialoghi, dove Fava concorda sull’uso del passato prossimo, perché più congeniale alle abitudini della lingua italiana.

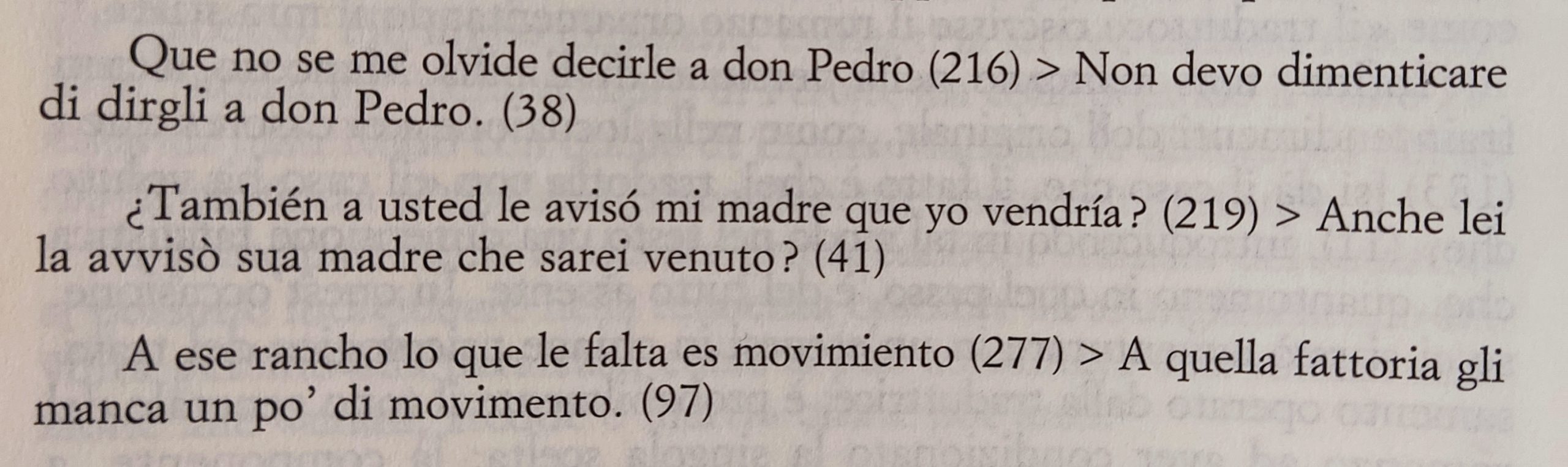

Curioso, ma non certo insolito, notare come Francisca Perujo, di madrelingua spagnola, abbia trasferito nella traduzione italiana alcune peculiarità del proprio idioma, ad esempio l’utilizzo ridondante (e non proprio corretto) dei pronomi personali:

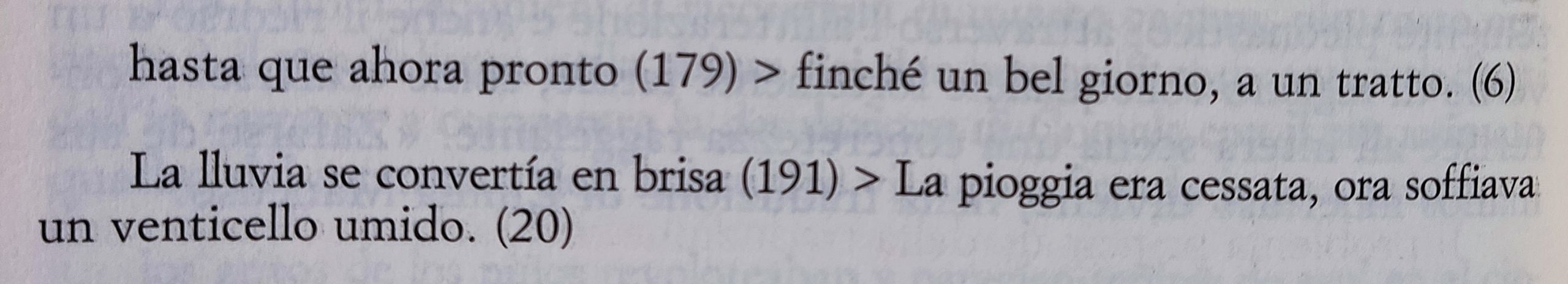

Fava si sofferma anche sulla tendenza, soprattutto nella prima traduzione di Emilia Mancuso, ad allungare le frasi e a parafrasare (1), e fa notare un errore di sovra-traduzione dettato forse dal fatto che l’atmosfera del romanzo è sempre un po’ fatalista (2):

(1)

(2) “El caso es que” diventa “il caso ha voluto che”, mentre la traduzione più corretta della locuzione sarebbe “si dà il caso che, il fatto è che”.

Non volendoci dilungare oltre per non annoiarvi, vi diciamo solo che ovviamente l’analisi di Fava è molto più articolata e offre molti più spunti di riflessione di quelli che vi abbiamo riportato noi, quindi, come sempre, l’invito è quello di proseguire la lettura di persona. E di farci sapere che cosa ne pensate, se vi va.

Chiudiamo con un’immagine che ci è piaciuta molto, e che riprende un po’ il titolo di questo saggio:

“Nonostante i reiterati tentativi, la storia di Pedro Páramo in Italia è dunque ancora ferma all’immagine delle pagine iniziali del romanzo: con Juan Preciado abbandonato a se stesso, in attesa, sul ciglio di tre traduzioni insoddisfacenti.”

Buona lettura!